코르티솔은 순간적으로 에너지를 집중시키고, 혈압과 혈당을 높이며, 몸을 경계 태세로 만든다.

하지만 이런 반응이 매일같이 반복되면, 뇌는 ‘항상 위기 상태’로 인식한다.

그 결과 신경계가 과열되고, 감정 회로의 균형이 깨진다.

문제는 현대 사회가 이 코르티솔 시스템을 계속 자극한다는 것이다.

업무 스트레스, 인간관계, 경제적 불안, 스마트폰 알림까지—이 모든것이 뇌를 긴장 상태로 몰아넣는다.

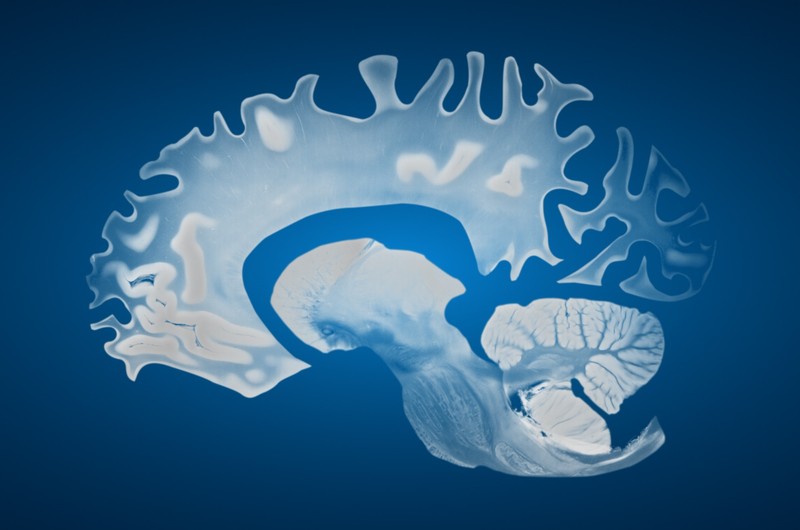

특히 스트레스 상황이 길어지면, 해마는 위축되고 편도체는 과활성화된다.

편도체는 공포와 불안을 담당하는 감정의 중추인데, 이 부위가 과도하게 작동하면 현실의 위험보다 훨씬 과장된 감정 반응을 보이게 된다.

즉, 사소한 말 한마디에도 과하게 반응하거나, 지나간 일을 계속 떠올리며 괴로워하는 이유가 여기에 있다.

이런 상태가 반복되면 전전두엽은 편도체를 제어하지 못하게 되고, 결국 이성보다 감정이 앞서는 구조가 된다.

스트레스가 쌓일수록 논리적 사고력은 약해지고, 감정은 점점 더 쉽게 폭발하는 이유가 바로 여기에 있다.

스트레스와 뇌의 악순환 고리

스트레스가 계속될 때 뇌는 점점 피로해지고, 에너지 소비량이 증가한다.

그 결과 우리는 더 쉽게 지치고, 작은 일에도 무력감을 느낀다.

뇌는 회복할 시간을 확보하지 못한 채 계속해서 자극을 받기 때문이다.

이때 생기는 악순환은 단순히 피로감으로 끝나지 않는다.

해마가 위축되면 기억력과 집중력이 떨어지고, 그로 인해 실수가 늘어나며 또 다른 스트레스를 만든다.

결국 ‘스트레스가 스트레스를 부르는 구조’가 형성된다.